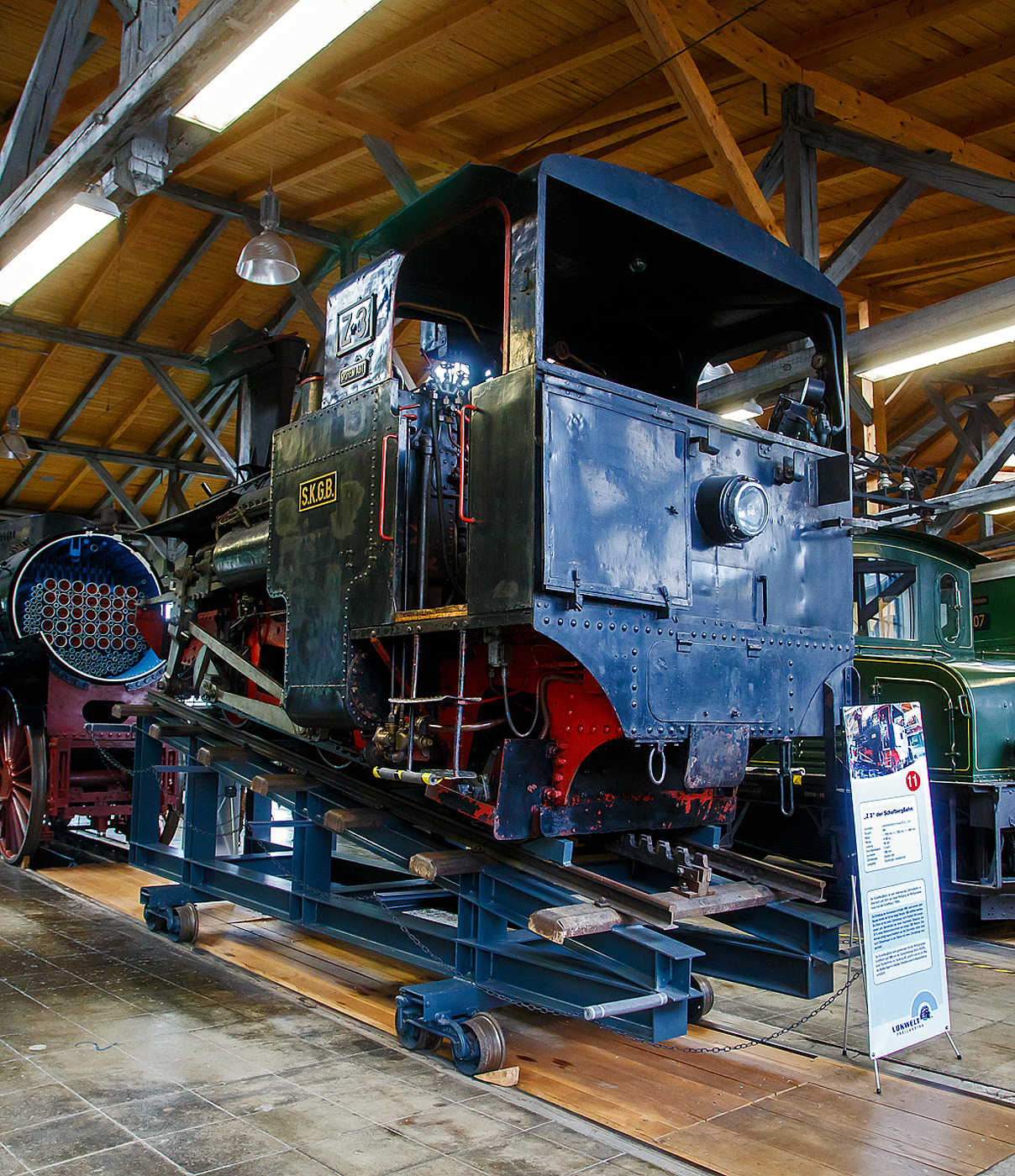

Die kohlegefeuerte Zahnraddampflokomotive SKGLB Z3 „Erika“ der Schafbergbahn, ex SKGB 999.103 „Erika“, ex BBÖ Z3, ex ÖBB 999.103 „Erika“ am 11.09.2022 in der

(ID 790419)- Österreich / Dampfloks (Schmalspur) / BR 999 (Zahnrad / 1.000 mm)

- Österreich / Unternehmen / SLB Salzburger Lokalbahnen / Salzburg AG

- Österreich / Zahnradbahnen / Schafbergbahn

- Deutschland / Museen, Ausstellungen und Messen / Lokwelt Freilassing (In Kooperation mit Deutsches Museum Verkehrszentrum)

- Österreich / Unternehmen / ex SKGLB (Salzkammergut-Lokalbahn / Ischlerbahn)

Die kohlegefeuerte Zahnraddampflokomotive SKGLB Z3 „Erika“ der Schafbergbahn, ex SKGB 999.103 „Erika“, ex BBÖ Z3, ex ÖBB 999.103 „Erika“ am 11.09.2022 in der Lokwelt Freilassing.

Die Lok wurde 1893 von der Lokomotivfabrik Krauss & Comp. In Linz unter der Fabriknummer 2746 gebaut und an die Salzkammergut-Localbahn-Actiengesellschaft (SKGLB) für die Zahnradbahn auf den Schafberg geliefert. Die Lok ist Eigentum der Salzkammergutbahn GmbH und wurde 2007 als Leihgabe in die „Lokwelt Freilassing“ abgegeben.

Die Dampflokomotiven SKGLB Z sind eine Schmalspur-Zahnrad-Tenderlokomotivreihe der Bauart Abt (H 2/3), von denen ursprünglich sechs Loks Krauss in Linz (abgeleitet der Bauart H 2/3 der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur) für die Schafbergbahn der Salzkammergut-Lokalbahn (SKGLB) gebaut wurden. Eine weitgehend baugleiche Serie von Loks wurde 1896/1900 von der Schneebergbahn-Gesellschaft (SchBB) beschafft. Von den später zu den Österreichischen Bundesbahnen gehörenden Lokomotiven sind heute noch vier Stück betriebsfähig. Die Maschinen sind aufgrund der Steigung stark geneigt, damit der Kessel während der Fahrt in der Ebene liegt. Die Kesselneigung ist der einzige nennenswerte Unterschied zwischen den beiden Baureihen und beträgt bei den am Schafberg eingesetzten Maschinen 170 ‰, bei den Lokomotiven der Schneebergbahn 120 ‰. Die Lokomotiven besitzen einen Außenrahmen, der im Bereich der Nachlaufachse zu einem Innenrahmen verengt wird.

Der Antrieb erfolgt von einem obenliegenden und relativ kurzhubigen Zylinder (System Brown) über einen Balancierhebel und Treibstangen auf die beiden gekuppelten Zahnradachsen. Die Leistung beträgt ungefähr 200 PS. Die Steuerung erfolgt über eine innenliegende Exzentersteuerung System Gooch. Es werden lediglich die beiden Zahnräder angetrieben, die Räder sind lediglich lose mitdrehend und dienen ausschließlich der Führung im Gleis. Deshalb müssen auch die ebenen Streckenabschnitte mit Zahnstangen ausgerüstet sein.

Die Lokomotiven werden mit Kohle gefeuert. 1954/55 erhielten die Maschinen einen Giesl-Ejektor mit Mikrofunkenfänger. Der Wasserkasten fasst 1,2 m³. Zusätzlich werden ca. 300 Liter zur Kühlung der Zylinder bei der Talfahrt mitgeführt.

Gebremst wird über eine Gegendruckbremse Bauart Riggenbach sowie eine Rillen-Bandbremse. In den 1960er Jahren wurden die Lokomotiven mit einer bei Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit automatisch auslösenden Notbremse in Form einer als Bandbremse ausgeführten Druckluftbremse ausgerüstet. Da jedoch auf den kleinen Lokomotiven kein Platz für einen Druckluftpumpe und einen Luftbehälter war, wurden Druckluftflaschen an den Führerhaus-Rückwänden montiert.

TECHNISCHE DATEN:

Gebaute Anzahl: 6 (Schafbergbahn) / 5 (Schneebergbahn)

Hersteller: Krauss & Comp./Linz

Baujahre: 1893, 1896–1900

Spurweite: 1.000 mm (Meterspur)

Achsformel: 2zz1' n2t

Länge über Puffer: 4.545 mm

Höhe: 3.300 m

Eigengewicht: 14,5 t

Höchstgeschwindigkeit: 12 km/h

Zahnrad-Teilkreis-Ø (Treibrad): 573 mm

Laufraddurchmesser vorn: 706 mm

Laufraddurchmesser hinten: 520 mm

Zahnradsystem: Abt

Steuerungsart: Exzentersteuerung

Zylinder: 2 x Ø 320 mm x 600 mm Hub

Kesselüberdruck: 14,0 bar

Leistung (ca.): 150 kW (200 PS)

Anzahl der Heizrohre: 150

Heizrohrlänge: 2.000 mm

Rostfläche: 0,9 m²

Wasservorrat: 1,2 m³

Kohlevorrat: 0,6 t

Lokbremse: Rillenband-, Riggenbach-Gegendruckbremse

Max. Steigung: 255‰ (Schafbergbahn), 197‰ (Schneebergbahn)

Besonderheiten: Giesl-Ejektor

Die Schafbergbahn ist eine meterspurige reine Zahnradbahn (System Abt) in Österreich. Sie verkehrt zwischen St. Wolfgang am Wolfgangsee (542 m ü.M.) und dem Schafberg (1.782 m ü.M.). Die Talstation liegt in Oberösterreich, die Bergstation im Bundesland Salzburg. Die Bahn ist mit einer Zahnstange nach System Abt ausgestattet und überwindet bei einer maximalen Steigung von 255 ‰ einen Höhenunterschied von 1.190 Metern. Der Antrieb erfolgt ausschließlich durch die Zahnräder, daher sind auch waagrechte und wenig geneigte Gleise mit einer Zahnstange ausgerüstet. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und wird von Dampf- und Dieselloks befahren. Von den historischen Originalmaschinen der Type SKGLB Z (Baujahre 1893/1894) sind noch drei Exemplare, bei der Schafbergbahn vorhanden, diese kommen im Zuge eines eigenen Nostalgiefahrplanes zum Einsatz. Mit ihnen beträgt die Fahrzeit zum Gipfel eine Stunde statt 35 Minuten.

Die Schafbergbahn wurde 1932 an das Österreichische Verkehrsbüro verkauft. 1938 ging sie an die Deutsche Reichsbahn und somit nach dem Zweiten Weltkrieg an die ÖBB über. Seit 2006 betreibt die Salzkammergutbahn GmbH (SKGB), eine Tochterfirma der Salzburg AG, die Schafbergbahn und die Wolfgangseeschifffahrt.

Armin Schwarz 24.10.2022, 383 Aufrufe, 0 Kommentare

EXIF: Canon Canon EOS 6D, Belichtungsdauer: 1/125, Blende: 5/1, ISO6400, Brennweite: 24/1

Hans und Jeanny De Rond

199 1200x800 Px, 09.09.2024

Hans und Jeanny De Rond

197 1200x800 Px, 09.09.2024

Hans und Jeanny De Rond

212 1200x800 Px, 09.09.2024

Hans und Jeanny De Rond

179 1200x800 Px, 09.09.2024